しかし、新入社員の教育体制は重視されている一方で、管理職への教育に投資する企業はとても少ないといえます。

今後のテレワークの普及に伴い、成果主義を前提とした人事評価制度を導入する企業が増える中、ますます管理職のマネジメント能力が重要となります。

今回は管理職としての教育を十分に受けてこなかった管理職が、会社や部下から必要とされる上司になるための秘訣を解説します。

- 信頼関係を前提とした人事評価ができる

- 評価面談とフィードバック面談を重視する

- 成果と行動を明確にした目標設定を部下と二人三脚で設定できる

- 承認欲求への理解や、インナーブランディングの重要性を理解している

管理職の育成がされない理由とは

新卒一括採用を採用している大企業や社員の教育体制が導入されていない中小企業では、管理職(上司)の育成への投資が不十分です。

大きな理由は2つ考えられます。

- 新卒一括採用を入り口とした社員教育の穴

- 中小企業にそもそも人事部がなく、「管理職の育成」という発想がない

新卒一括採用では、特定の業種や研究職以外では、数年~10年の期間をかけて、OJTや複数部署の異動を通じて、イチから教育していきます。

その結果、中堅社員になると、業務処理能力が高まり、自社の戦力として活用されます。

しかし、多くの社員は管理職に必要なマネジメント能力の教育が十分に行われないまま、成果や業務処理能力に応じて、昇進していきます。

そのため、個人の成果や業務処理能力は申し分ないが、組織としての生産性は低いという現象が起きてしまいます。

また、中小企業ではそもそも人事部がなく、「人事部主導による社員教育」という発想自体がありません。

入社後すぐに現場でのOJTを促し、そのまま現場での業務を通じて学ぶため、管理職としての適性がないまま、昇進していきます。

今後、普及していくテレワークでは管理職の存在が不可欠であり、マネジメントスキルが高い管理職の役割が重要となるため、管理職の教育への投資は改めて見直す段階にあります。

人事評価は信頼関係が影響する

人事評価は従業員満足度や退職率にも影響するため、管理職の人事評価は重要な職務です。しかし、ハロー効果や相対評価、管理職の主観(感情)による人事評価エラーは、部下の不信を招き、従業員エンゲージメントの低下の原因ともなります。

一方で、社員の評価基準を下げることは社員の成長はおろか、企業の成長の阻害要因ともなります。

良い評価も悪い評価も社員に受け入れてもらうためには、上司と部下、管理職と現場社員との間に信頼関係が構築されていなければなりません。

1on1ミーティングなど日々のコミュニケーションや社員の目標達成のためのフォローを通じて、信頼関係を構築していくことが、人事評価に対する納得感を生み出せます。

また、信頼関係を構築していても会社が設定した評価基準が曖昧で最適な人事評価ができないこともあります。

その場合、上司と部下との間で独自の合意をすることで、双方納得の人事評価が可能となります。

\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/

管理職が行うべき2つの面談とは

近年、テレワークが急速に拡大し、従来のオフィス勤務とは異なるマネジメント能力が求められる風潮が高まっています。

しかし、人事評価の本質から考えると、オンラインでもオフラインでも上司による面談はとても重要であることには変わりません。

テレワークでは社員の自立に依存する放任主義には限界があり、テレワークこそしっかりと面談(Web会議ツールを活用した面談)を実施しなければなりません。

成果と行動を確認する評価面談

評価面談では、会社が定めた評価基準に適した成果と行動の確認を優先します。

評価面談のタイミングや評価期間は、会社によって異なりますが、定期的な開催が望ましいといえます。

また、評価面談では社員本人の自己評価と上司の評価に大きなズレがある場合は注意が必要です。

双方の評価のズレは、そもそも評価者と被評価者との間に十分な信頼関係が構築されていない、上司と部下との間の合意形成がうまく機能していない可能性があります。

フィードバック面談の重要性

フィードバック面談は、評価の低い社員にとって、不満が出やすい場となります。

しかし、社員の不満を和らげるために評価者である管理職が「わたしもこの評価を下したくないが会社の方針だから」、「会社の業績が悪いから」と会社を批判する行為は絶対にしてはなりません。

会社の業績は全社員の賃金に大きく関わる要因ですが、成果を出した社員が賃金や処遇で報われていることは事実であり、なぜその評価になったのかをしっかりと説明しなければなりません。

上司と部下との信頼関係があれば、悪い評価でも社員の納得感を引き出すことができます。

人事評価は賃金査定だけでなく、部下の育成に活用するものです

また、人事評価は賃金査定だけでなく、部下の育成に活用するものと評価者は強く認識するべきです。

フィードバック面談では「社員の次の成長につなげるため」と考えた上で社員に向き合うことが大切です。

\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/

目標管理と業務の分類

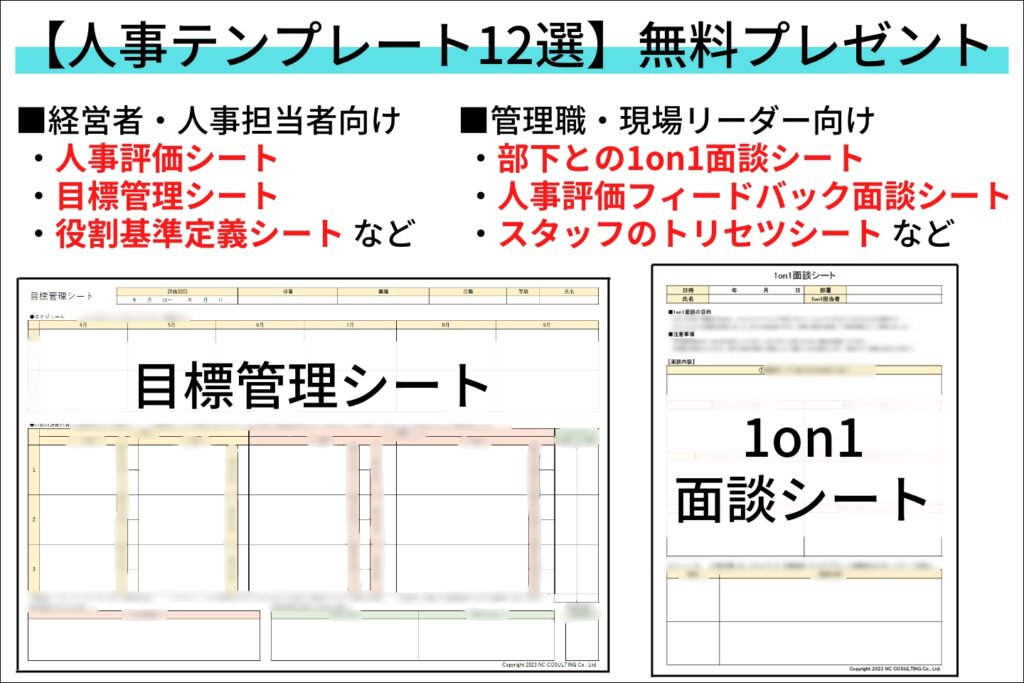

社員の目標管理を行うための目標管理シートは、目標達成のサポートのツールとして機能します。

そもそも目標管理が機能していない大きな原因は目標設定自体がおかしい可能性があります。

そのため、目標管理では「目標設定」が最も重要となります。

目標設定では、以下のポイントを押さえた上で、上司と部下がコミュニケーションを通じて、組み立てます。

「成果」と「行動」の2つに分けて、定期的に計測可能なKPIと具体的項目を決める

また、業務内容も「成果」と「行動」が計測できる業務かどうかを分類することも大切です。

職場の業務を定型業務と非定型業務の2つに分け、定型業務はすべての社員ができるようにマニュアル化します。

このように目標設定に相応しい業務を整理し、最適な人事評価につなげる目標管理を行っていきます。

- 成果と行動を重視した目標設定を行う

- 定型業務はすべての社員ができるようにマニュアル化する

人事評価エラーの防止を含め、しっかりとアクションと実績を記録できる目標管理シートの存在も重要です。

大橋が使用している目標管理シートは、月単位での目標と実績を進捗管理できるように構成されています。役割基準の職種別項目を元に目標を設定できるようにもしてあります。

また、アクションや実績、達成率を記入できる項目のほか、人事評価エラーにつながらないように目標設定以外の主な成果を記入できる項目も設けております。

\無料GET/

SNSへの理解と活用方法

部下を育成する管理職にとって、SNSへの理解はとても大切です。

これからの時代の新しい部下をマネジメントするためには、部下の承認欲求を理解しなければなりません。

一昔前のマネジメントでは、パワハラまがいの指導方法が部下の育成に一定の効果がありましたが、近年では法令違反になるほか、新しい部下の育成には完全に不向きといえます。

入社してくる新人は幼少期からITデバイスに触れ、SNSを利用した生活が当たり前となっています。

そのため、部下の持つ承認欲求に理解を示し、最適なマネジメントに活かす必要があります。

また、従業員エンゲージメントの向上や新人の教育に効果が期待できる、SNSを活用したインナーブランディングに注目が高まっています。

SNSの効果的な活用と運用、理解は、既に管理職において避けられない能力といえます。

インナーブランディングとは、社員や株主などのステークホルダーに対して、企業や商品・サービスのビジョン・理念など価値観をSNSを通じて共有するブランディングです

必要とされる上司になるための秘訣:まとめ

管理職の教育に投資してこなかったゆえの弊害が顕在化している現代では、管理職自身が今の時代に合ったマネジメント能力を身に見つけていく必要があります。

中でも上司と部下の信頼関係の構築は人事評価や社員の育成に必要不可欠です。

テレワークの急速な普及やSNSへの理解も含め、管理職自身が柔軟にマネジメント能力を身につけていかなければなりません。

会社や部下に必要とされる上司になるためにも、管理職だけの自立に依存せず、人事部を中心に会社としてフォロー体制を構築することも重要です。

日本企業特有の新卒一括採用では、新入社員をイチから教育・育成することが、企業の成長につながる手段でした。