一方で、働き方改革の名のもと、65歳以上の雇用確保措置義務や70歳以上の高齢者雇用努力義務が企業に課せられています。

そんな中で、必ず人事課題として取り上げられることが「職場環境の悪さ」です。

職場環境の善し悪しは働く人のモチベーションや優秀な人材確保・定着にも大きな影響を与えます。しかし、多くの企業が職場の風通しの悪さが”見えておらず”、職場の問題を解決できずにいます。

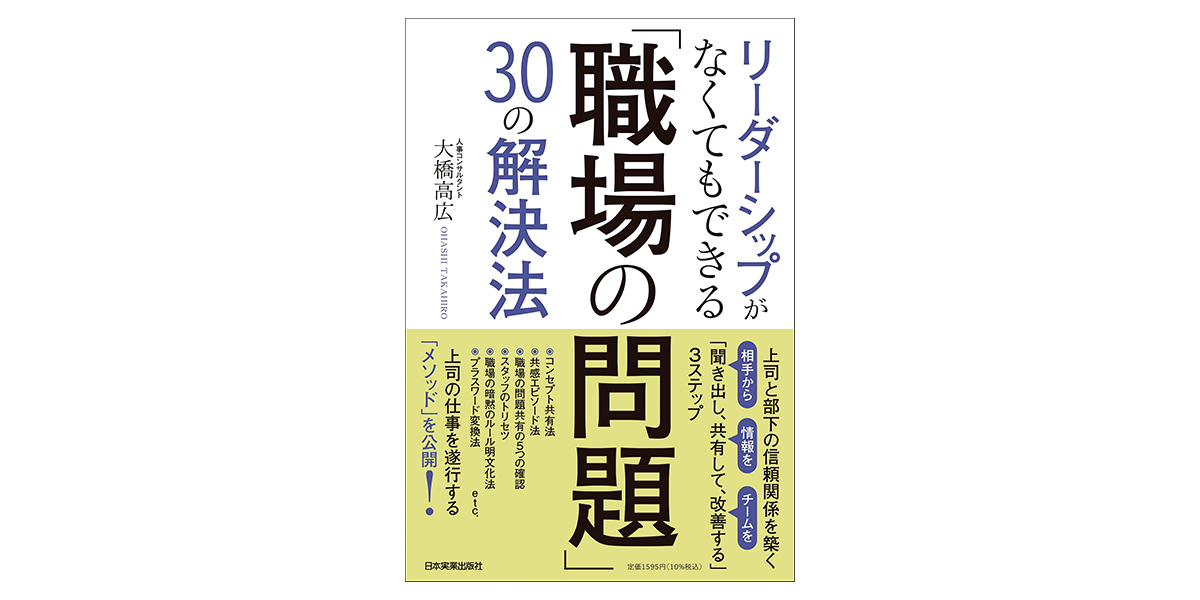

今回は、人事コンサルタントとして人事の現場に入り込み、さまざまな人的課題を解決してきた大橋高広が考える、「働き方改革時代の職場環境を考え、なぜ職場の問題を解決できないか」を解説します。

働き方改革によるベテラン管理職が限界に…

企業として、職場環境の悪さを考える上で「だれにとって、職場環境が悪いのか」という着眼点が大切です。

働き方改革によって、大企業・中小企業問わず、時間外労働(残業時間)の上限規制が施行された中で、最も残業削減のしわ寄せを受けるのは管理職です。

「名ばかり管理職」という言葉は、以前まではサービス業を中心に浸透していましたが、近年の時間外労働の上限規制において、企業規模・業界問わず、管理職の過重労働が深刻となっています。

そのため、「若手社員は早く帰り、ベテランの管理職が夜遅くまで残る」という矛盾した現象が起きています。

このような労働環境では、ベテランの管理職(成果を出せる社員)がより良い労働環境を求めて、会社を辞めるだけでなく、若手社員すらも上司である管理職の姿を見て、「この会社で出世をしたくない」と考えてしまうことは至極当然といえます。

労働環境の悪さが改善されない根本的な原因

人事担当者がさまざまな人事制度や福利厚生を考え、実行しているにもかかわらず、労働環境の悪さが一向に改善されない大きな原因は3つあります。

- 職場改善改善のノウハウが的外れ

- 職場の"本当の問題"を把握できていない

- 職場の問題を知るために必要なモノを知らない

それでは詳しく解説していきます。

職場環境改善のノウハウが的外れ

まず根本的な原因のひとつに、職場環境改善のノウハウが的外れという点です。

現在、人事の分野でHRテックと呼ばれるものが大流行しており、人事評価のクラウドシステムやモチベーション管理システムを導入する企業が増えています。

しかし、多くの場合、実際に導入したシステムが機能するかどうかについて、無頓着な企業が多いといえます。

まるでシステムさえ導入すれば、うまくいくかのように、多くの企業はシステム導入と若手社員の研修には投資を実施します。

本来、職場環境を改善するためには、現場でリーダーシップを発揮する管理職の能力向上が不可欠です。

残念ながら、管理職の研修に投資をする企業は少なく、マネジメント能力が不十分なまま、管理職へと昇進していく人が多いといえます。

職場環境の改善には、どんな手法が適切か、企業は改めて考え直す必要があります。

職場の"本当の問題"を把握できていない

職場環境の改善が進まない原因として、「本当の問題」を把握できていないことが挙げられます。

多くの企業で、退職する社員の退職理由で最も多いのが「賃金が悪い」という理由です。

確かにベテラン社員にもなれば、結婚や出産、子育てなど生活に必要なお金が増えて、より賃金が良い環境に転職したいと考えるのが普通です。

しかし、実際は上司との人減関係や職場の仕事の進め方などを理由に退職する社員が多く、賃金を理由にした退職は「会社とのカドが立つ」ことを避けるために言っている社員がほとんどです。

このように、多くの現場では「本当の問題」がわかっていないため、「検討違いの対策をする」→「職場環境が改善されない」→「また別の検討違いの対策をする」の悪循環にはまり、職場環境は一向に改善されません。

退職する社員はカドが立つことを避けて、本音を隠しており、会社も本当の課題を把握できていない

職場の問題を知るために必要なモノを知らない

職場の問題を解決するた目に必要なのは、ツールでもノウハウでもありません。

管理職を起点とした「職場内のコミュニケーション」です。

つまり、管理職が職場の問題を聞き出し、改善をサポートすることです。

しかし、管理職による職場内のコミュニケーションを活性化させるためには、「テクニカルスキル(業務遂行能力)」、「ヒューマンスキル(対人関係能力)」、「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」の3つが必要です。

これらの能力は普段の業務だけで身に着けることは難しく、会社として「管理職のスキルアップ」に向けた取り組みを提供することが求められます。

現在の日本企業では、管理職になることは一種の罰ゲームと認識されています。

わずかな管理職手当と引き換えに、さまざまな要求に応えなければならない管理職は懸遠されがちです。

そのため、企業は管理職の教育に熱心になりつつ、管理職自身も自分の管理能力を向上させていくことが必要です。

目安箱の設置は無意味!報連相(ホウレンソウ)が力を発揮する理由

職場環境がいつまで経っても改善されない要因には、ノウハウばかりの「(こうある)べき論」や「最新のシステムの導入」のみ目がいってしまっている点です。

また、現場の意見を抽出する手段として、悪い手段が「目安箱」です。

問題を共有できないチクリ文化

職場環境の悪さが見えない原因に、日本特有の「忖度(そんたく)」と「チクリ文化」、「ヌケガケ文化」が挙げられます。

職場環境が悪いにも関わらず、管理職や社員から率直な意見が出てこないのは、良くも悪くも人事考課に影響するという先入観があり、「部下は上司に忖度し、上司は会社に忖度する」という構図が出きあがってしまうからです。

また、日本企業の悪しき習慣ともいうべき、「チクリ文化」や「ヌケガケ文化」が未だに存在する企業も少なくありません。

中でも「チクリ文化」や「ヌケガケ文化」を助長させる施策が、目安箱です。

目安箱は匿名かつ真偽不明の内容も投稿できるため、根本的な原因を見誤ってしまうばかりか、逆に目安箱の存在自体が社員の自由な意見を奪う機会になりかねません。

こうした社内風土が職場環境の悪さを指摘する現場の声を封殺しているといえます。

そのほかにも、職場環境のヒアリング手段として、日報や社内SNSに過剰依存することも挙げられます。

日報はあくまで業務進捗や完了事した業務の報告で役割を発揮するものであり、社員の意見を吸い上げる手段ではありません。

一方で、自由な闊達なコミュニケーションを促す社内SNSもポジティブな意見は出てくるかもしれませんが、「チクリ文化」の怖さや「ヌケガケ文化」による弊害を考えるとネガティブな意見は出にくいと考えられます。

特に人間関係が強く影響する職場環境に関する意見はほとんど表に出てこないと考えるべきです。

人間関係の中にはびこる忖度やチクリ文化、ヌケガケ文化が職場環境悪化の原因を見つけにくくしており、日報や社内SNSは意見の場として機能しない

今こそ「報連相」の再評価を!

職場環境への社員のホンネを聞き出すために、管理職を含む現場の社員との直接コミュニケーションが不可欠です。

また、職場環境への考えや意見は普段の何気ない相談や業務の中で出てくるものであり、根本的な原因を見つけ出す重要な要素となります。

そうした要因を見つけ出す有効な手法が報連相(ホウレンソウ)の再評価です。

報連相(ホウレンソウ)は、心理的安全性の高い環境を作りやすく、普段の業務進捗やボトルネックとなっている要因(どこで業務が滞っているか)を吸い上げることができます。

相談する社員もあくまで業務に関する相談であり、職場環境の考えや意見を直接聞くよりも精度の高い情報を抽出できます。

また、報連相(ホウレンソウ)は上司と部下の信頼関係の構築にも役立ちます。上司と部下が情報を共有することで、現場の課題を把握しやすくなり、経営幹部や人事部も現場の正確な情報を得ることができます。

このことは、報連相(ホウレンソウ)を受ける管理職にも同じことがいえます。

業務に関する報連相(ホウレンソウ)という認識が強いため、そこに隠れた根本的な原因を把握できていない可能性があります。

逆に把握できていないからこそ、管理職の余計なフィルタを通さず、精度の高い現場の声を聴取できるため、人事部にとって、貴重な情報源となります。

このように一見時代遅れに感じる、報連相(ホウレンソウ)の役割を見直し、職場環境の改善に必要な原因を得る手段として高い機能をを発揮します。

なぜ職場も問題が解決できないのか:まとめ

職場環境の悪さが改善されない根本的な原因には、的外れな対策やノウハウ、最新のITシステムを導入すれば解決するという意識に他なりません。

職場環境は人間関係だけでなく、そこで働く人の業務量や内容、そして法改正のよる労働時間規制などさまざまな要因が絡み合っています。

根本的な原因を探るためには、精度の高い現場の社員の声を聞くことから始まります。

今回、ご紹介した原因や解決策はほんの一部に過ぎませんが、今後も人的課題を解決するための優良な情報を発信いたします。

現在の日本社会は、人手不足だけでなく、働き方の多様化や成果主義の浸透により、職場環境の整備が急務となっています。