また、人事評価には、定量評価と定性評価があり、使い方次第では、部下の今後のモチベーションに大きな影響を与えます。

今回は、部下に適切な評価を行い、上司と部下との信頼関係を構築し、モチベーション向上とスキルアップを促すことができる方法を解説します。

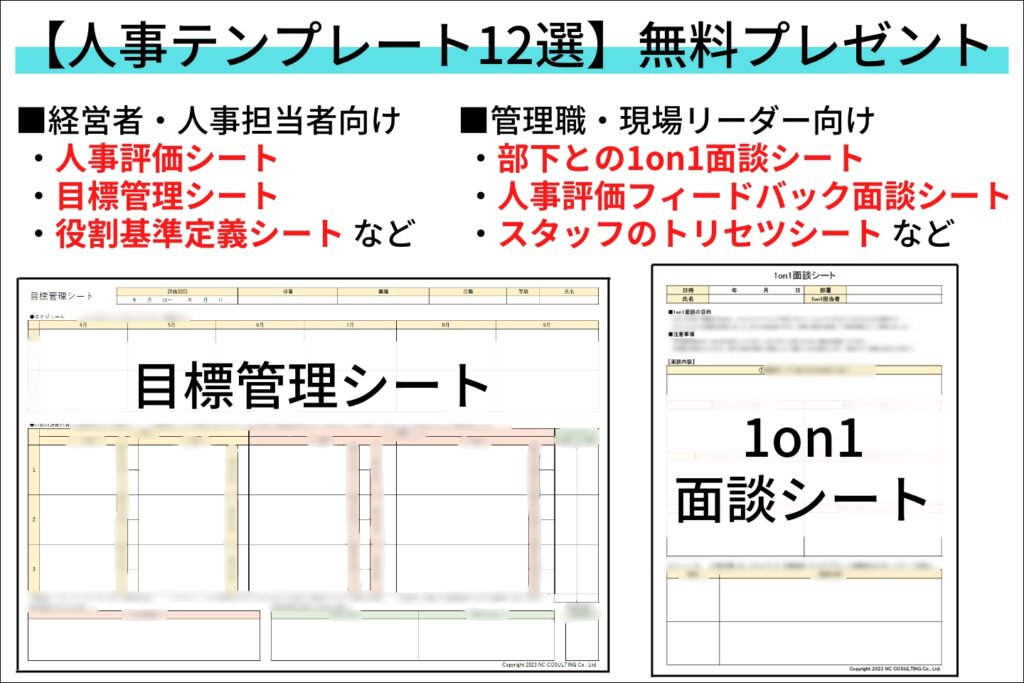

\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/

人事評価のやり方を改善することが先決!

評価コメントを下す際に、まず大前提として押さえておいてほしいことが、人事評価には上司と部下の信頼関係が職場の生産性を高める上で不可欠であることです。

そのため、人事評価では、以下のポイントを押さえます

上司は部下の働きぶりを正確に把握し、評価する

人事評価のうち、定量評価は数値による線引きがはっきしりているため、部下の納得も得やすいですが、定性評価は評価する上司によって、評価結果にバラつきが生まれます。

評価が甘い上司と評価が厳しい上司の下では、前者が人事評価で得をし、降者が損をすることになります。

そのため、定性評価を行う上では、上司は部下の働きぶりをしっかりと観察し、定性評価(挨拶や仕事への意欲など)をする際は、普段の行動と絡めて、行なうことが望ましいといえます。

働きぶりの具体的な行動を記録する

評価者は以下のポイントを考えて、人事評価を行います。

- どのような点が人事評価に値する部分なのか

- 改善すべき部分はどこか

現場社員の認識との整合性を確保するためにも、「なぜ評価できるか」、「なぜ改善すべきか」の根拠として、部下の普段からの行動を記録しておくことで、具体性が生まれ、部下の納得感が得やすいといえます。

人事評価コメントを抽象的に書くとなぜダメか?

人事評価コメントを抽象的に書くことは、部下に「自身の業務が適切に評価されていない」と感じ、評価した上司・職場への不満に繋がってしまいます。

また、「何処を改善すればいいのか」という点が不明瞭なままで終わってしまうため、改善されないまま、部下は成長をやめてしまいます。

定量評価(数値)だけで社員が達成度を測ることが簡単ですが、ただ単に「素晴らしいものだった」と、ぼんやりと評価を下されたとしても、評価を受けた本人は「何がよかったのか」を認識することができません。

人事評価コメントを見た部下から「なぜ評価が高いのか?」という質問が来た時も、部下の行動を記録しておくことで、しっかりと説得性を持った説明が可能となります。

明確な人事評価をすることは、部下の次の取り組みを活かせ、また、上司に進んで相談しようと考えるようになります。

プラス評価とマイナス評価のバランスを取る

評価コメントを書く上で更に気を付けておきたいことは、プラス評価とマイナス評価のバランスを適切に取ることです。

「褒める」ことは部下の心に響きにくい

一般的に人は基本的に褒められることで向上心が湧きます。

そのため、褒めてプラス評価をつけることは、社員に自己効力感を持たせ、普段直接言えないことを伝えるきっかけにもなります。

一方で、「ただ褒めちぎる」ということを単純に繰り返すだけでは、適切な評価を下すことができているとはいえません。

本当は改善すべきことにも「これでいいんだ」と思い込みのまま、行動する社員になり、人によっては「褒めること」に疑念を持つこともあります。

「成果主義」が浸透する現在の人事評価では、成果を第一としている以上、成果を出せていない社員には、肯定的に評価するポイントを見つけることは困難です。

社員が出した成果あるいは達成度をきちんとフォローバックした上で、具体的な評価コメントをすることを心掛けましょう。

マイナス評価から始まり、プラス評価で締める

「具体的な評価点を踏まえた上で、適切に褒める」ということを念頭に、「最初にマイナス評価をしてからプラス評価コメントを加えていく」という順序で人事評価を行います。

人は最後に言われたことが、その後もずっと頭に残り続けます。

人事評価をマイナス評価で締めくくった場合、「結局自分は低評価だったのか」という印象が社員の中に残ってしまい、モチベーションはどんどん下がってしまいます。

社員のモチベーションを必要以上に下げないためにも、評価コメントはプラス評価で締めくくるというルールを徹底しましょう。

最初にマイナス評価を伝えるコツ

全体的に評価の高い社員に、あえてマイナス評価に繋がった「小さな欠点」を少し指摘してから、「それを除けば非常によくできていた」というプラス評価のコメントをしていくと、部下のモチベーションアップを下げずに人事評価を行えます。

人事評価コメントの出だしから、「この点とこの点が全くできていない」という直接的な表現をしてしまうと、部下にとっては、評価レポートを読むことに余計なプレッシャーをかけてしまいます。

マイナス評価とプラス評価を上手く使いわけながら、部下が更に頑張りたくなるような評価をしていきましょう。

評価基準が曖昧なときは、部下との合意を取る

上司が部下を適切に評価ができない責任の一端は会社にあります。

上司は会社から与えられた評価基準、材料、ルールに従って、人事評価を行っているため、どうしても自分の感覚で評価をしてしまいがちです。

会社は新入社員への研修には投資しますが、上司(評価者)としての研修は不十分なため、人事評価がバラつくことは至極当然といえます。

また、会社による評価基準が曖昧な場合、評価基準を上司と部下の間で合意を作っておくことがおすすめです。

中でも「できたとする基準(標準点)」 を認識することが重要です。一般的な会社の評価基準は5段階であり、標準点は5段階評価の評価3であり、会社の視点では「できた」とする評価に該当します。

しかし、被評価の視点では、3評価は「できていない」という認識が強いため、人事評価に対するズレが生じやすく、上司と部下との間で評価基準の合意を取る場合、評価基準3の内容をしっかりと把握しておきましょう。

\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/

人事評価コメントの例文

「具体的な評価ポイント」と「マイナス評価とプラス評価のバランス」を踏まえた上で、適切な評価コメントの一例を紹介しておきましょう。

例:営業社員への人事評価コメント

目標達成度105%という数字は評価に値する。一方で、より高い目標に対する向上心を持てるかどうかという点が今後の課題でもある。

日頃から目標数値から逆算して行動しており、目標未達ということがない点は、自己管理能力の高さと努力がうかがえる。

一方で、これまでの営業成績を分析すると、120%以上の数値を達成した経歴が見られない。

これまでの目標達成度の傾向からすると、不可能な数字ではないと考えられる。これを課題と考え対策を考え取り組んでほしい。

顧客からの評価も高く、安定した契約率を記録しているため、今後さらなる上位顧客への対応を期待できる。

また、チームメンバーと日頃から積極的にコミュニケーションを図っており、チーム全体の士気向上と営業成績の達成に貢献していると見られる。

自身の能力の高さを自覚した上で、今後は更なる高い目標を掲げていくことを期待する。

例:事務社員へのコメント

前期よりも納期遅れを20%削減は評価に値する。

一方で、より事務的なこまごまとしたミスなどに対する対処について向上心を持てるかどうかという点が今後の課題でもある。

日頃から課員を巻き込み、ミスや納期遅れ等の原因についてミーティングを行い分析を行い、前期の目標を達成している点はマネジメント能力の高さがうかがえる。

一方で総務課による細かなミスが年間数件発生している。

数字ではなかなか見えにくい部分であるが例年減少傾向にない。

マネジメント能力でこの問題を解決できると期待している。

チーム全体のことを考え、研修を自主的に開催したり、マニュアルを作り、部下への人材育成を実践しており社内からも評価が高く長期的な目線でも会社の利益に寄与しており、今後も期待できる。

その意味でも、チームの士気を高める重要な人材であると考える。

自身の能力の高さを自覚した上で、今後は更なる高い目標を掲げていくことを期待する。

文頭では、「課題」という少しのマイナス評価から始まりつつも、営業成績の達成度や顧客からの評価、社内からの評価、チームへの貢献度といった具体的な点をコメントしています。

評価対象になる社員が、普段どのような基準で行動しているかということを観察しながら、プラス評価を加えていくことがポイントです。

\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/

人事評価は納得性がすべて:まとめ

部下への人事評価コメントは、上司と部下の信頼関係を構築し、部下のモチベーションを高める重要な上司の仕事です

部下の具体的な行動を記録し、人事評価に説得性を持たせた上で、少しのマイナス評価からプラス評価で締めるという基本的な構造を意識して人事評価を行うことが大切です。

また、会社の人事評価基準が不明確な場合、上司と部下で独自に評価基準を合意しておくことが効果的です。

適切な人事評価ができているかどうかで、社員の職場への満足度につながり、離職を防ぐことにもつながります。

部下から質問されても明確に説明できるように、普段から部下の行動を記録しておくようにしましょう。

人事評価は社員の成長・待遇に関わる重要な上司の仕事のひとつですが、上司と部下の信頼関係を構築するためにもとても重要です。