優秀な人材の採用はとても人事部の重要課題ですが、同時に在籍または採用した社員を「いかに育てるか」ということも重要です。

本コラムでは、人が育たない企業や職場の特徴や人が育つ人材育成方法をわかりやすく解説します。

人材育成とは

人材育成とは、組織内の従業員が持つ能力やスキルを向上させ、組織の目標や戦略を達成するために行われるプロセスです。

研修や能力開発、パフォーマンス評価とフィードバック、キャリア開発、コーチング、リーダーシップ開発などが一般的です。

人事部がない中小企業には、人材育成計画がほぼありません。

人事部がない中小企業は「たまたま」という偶然に頼って、管理職候補や次世代リーダーを育成しようとしていると言っても過言ではありません。

人が育たない会社は間違ったOJTを実施

人材育成において、多くの企業が採用している方法としてOJT(On the Job Training:オン・ザ・ジョブ・トレーニング)です。

座学による研修ではなく、仕事の現場で実務を行いながら指導・育成を行う人材育成方法です。

OJTは、現場経験をさせながら人材育成もでき、従業員の適性や配属後の業務遂行能力を見極められ、管理職やリーダー職の育成能力を向上させる上でも効果的と言われています。

しかし、OJTはあくまで「うまく機能すれば」という条件がつきます。

また、中小・中堅企業にマネジメント人材がいなければ、OJTは機能しません。また、多くの中小企業が以下の組織課題を抱えており、

OJTを担うミドルマネジメント層(管理職)への負担が過剰になっているのに、会社として管理職に期待すること、役割は「メンバーの育成」と考える企業が多いことにミスマッチが起きています。

この状態であれば、OJTを実施したとしても適切な人材育成はできません。

また、OJTを担うミドルマネジメント層は「本来の仕事>新米社員の指導・育成」となってしまいがちで、現場の売上数字を作っている社員はOJTを担当する、管理職やリーダー職が該当します。

こうした現状にOJTに力を入れにくい労働環境があり、結果的に指導や育成が後回しにされがちとなってしまいます。

人事部のない中小企業にはよくある事例であり、新入社員の指導・育成が”仕事”として人事評価制度にも記載されていないことは珍しくありません。

こうした企業は結果的に人材育成も現場に丸投げ状態になっています。

人が育たない会社は管理職研修が不十分

中小企業、中堅企業にマネジメント人材がいない理由は以下に挙げられます。

「役職が人を育てる」は百害あって一利なしの経営判断です。適材適所こそが人事戦略の基本であり、人材育成スキルは適切な管理職研修を実施し、管理職を育てることに意味があります。

人が育たない会社の特徴は職場リーダーをはじめとする、管理職育成が実施されていないことが共通しています。

指導層(ロワーマネジメント)から管理職(ミドルマネジメント)以上に求められるスキルは、

コンセプチュアルスキル(全体を見る・本質を見抜く能力)、ヒューマンスキル(対人関係(構築)能力)、そしてテクニカルスキル(担当業務遂行能力)の3つです。

特にヒューマンスキル(対人関係(構築)能力)は指導層以上が身につけるべき必須のスキルであり、適切な管理職研修を実施し、実践と学習を繰り返すことで身につけられます。

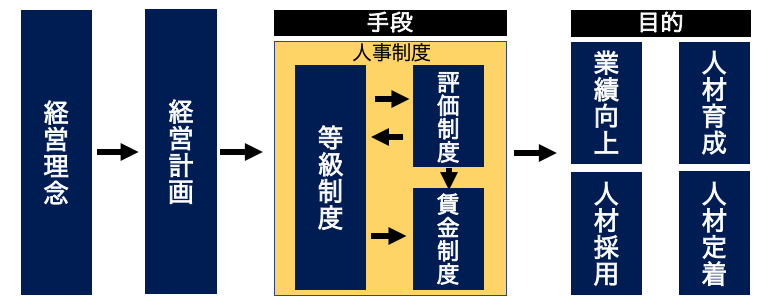

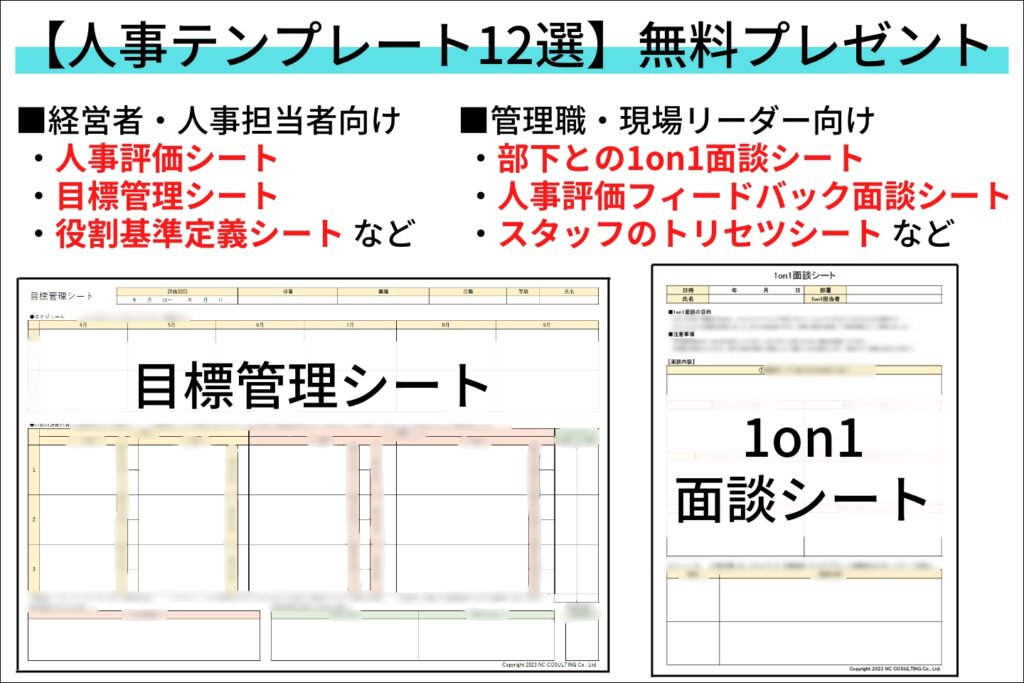

人材育成計画には人事評価制度の設計や見直しが必須

人材育成計画を策定する際は、適切な人事評価制度の設計も一緒に考える必要があります。

大橋高広が設計する人事評価制度は「強い組織をつくるための」人事評価制度です。

現在の日本社会では、1人あたりの平均採用コストが高まっており、初任給上げのラッシュが続き、初任給の高騰(初任給30万円台も珍しくありません)が続いています。

では、給与を上げれば、採用が増えるかというとそう単純でもありません。

近年では、「職場がホワイトすぎて辞めたい」という仕事の「ゆるさ」に失望し、離職する若手社会人が増えています。

こうした社会的背景がある中で、人事評価制度は経営計画や人材採用、人材育成、業績構造、そして人材定着に欠かせない位置づけとなっています。

つまり、人事制度の設計では、人材育成や人材定着といった明確な目標があって、現在、運用している人事制度(人事評価制度や賃金制度、等級制度)が機能しているかを確認し、最適な人事評価制度を策定する必要があります。

人材育成も"仕事"として人事評価制度に組み込む

管理職やリーダー職による人材育成を機能させるためには、人事部が率先して「人材育成を仕事にする」働きかけが必要です。

つまり、「人材育成も仕事にする」ことは人事評価の対象にもなり、給与や処遇にも影響を与えるような人事評価制度に見直す必要があります(本来の仕事=新米社員の指導・育成)。

管理職やリーダー職は現場の売上に責任を持つと同時に、人材育成に対しても責任を負う形になるため、人事評価として必ず盛り込む必要があります。

人事評価に人材育成だけでなく、技能承継も人事評価に入れ込むことも同様に高い効果を得られます。

「人材育成や技能承継は社員の仕事として当然」と考えるのではなく、管理職やリーダー職にとって、どのように待遇として反映されるかを会社として明確にすることが大切です。

人事部はひとりの優秀な管理職やリーダー職に負担が行かないように、うまく配慮しながら、適材適所で人員配置を行いましょう。

大橋高広の成果を出す人事評価制度

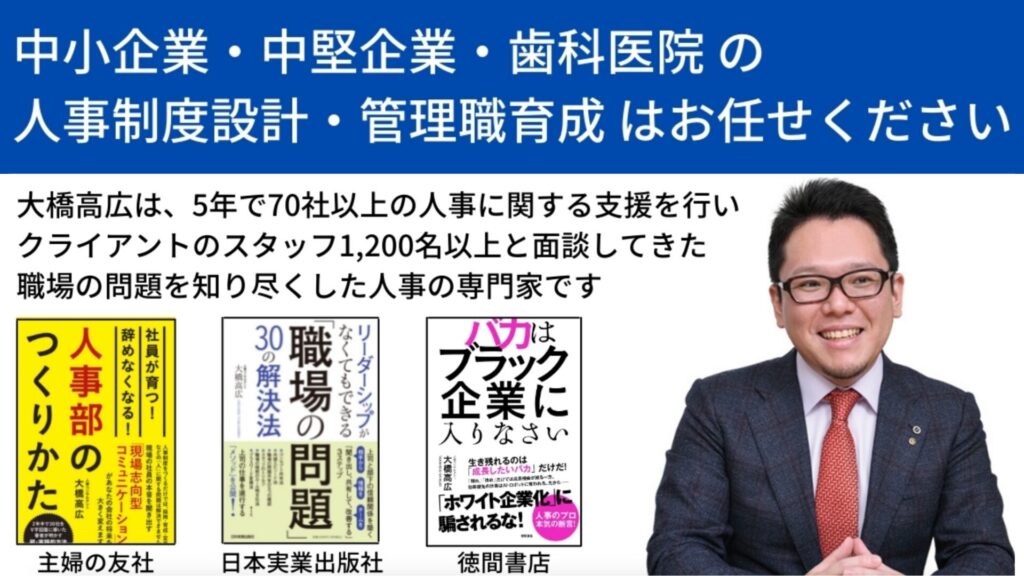

大橋高広は成果が出せる、採用の苦労をムダにしない人事評価制度の設計サービスを提供しております。

社員が成果を出す人事評価制度を設計するには、理想論だけでは設計できません。運用支援の実績や評価者・被評価者の育成ができる人事担当者がしっかりと設計に関わらなければなりません。

大橋高広は、100社以上の支援実績、1,500名以上のクライアントスタッフ面談実績を誇り、人事評価制度の設計と運用の実践経験が豊富です。

また、中小企業や中堅企業の実態を正確に把握し、最新の人事情報を交えながら、従業員が成果を出す人事評価制度の設計に高い評価をいただいております。

人事評価制度の設計でお悩みの中小企業や中堅企業の経営者様はぜひお気軽にお声がけください。

まとめ

人材育成は現場に丸投げするだけでは絶対に目的を達成できません。

管理職やリーダー職といったミドルマネジメント層の負担が増している世の中で、中小企業は人材の採用だけでなく、定着にも力を入れていかなければなりません。

人事評価制度に人材育成を評価対象とすることは、人材育成の効果を高めるだけでなく、人材定着にもつながります。

人が育つ企業は人材育成と人事評価制度をセットに考え、管理職育成に力を入れているという共通点があります。

ぜひご参考ください。

本格的な少子高齢化社会を迎え、中小企業だけでなく、大企業も「採用」に力を入れています。