2024年4月から労働条件明示のルールが変わるだけでなく、時間外労働の上限規制が適用される業界が増えます。

また、大企業を中心に大幅な賃上げが決まっていますが、今後、中小企業にも賃上げが波及するか、注目されています。

本コラムでは、中小企業の経営者が必ず押さえておきたい「2024年問題で、雇用がどう変わるか?」を、人事コンサルティングの視点から解説いたします。

2024年問題とは

2024年問題とは、主に物流・運送業界において、トラックドライバーの年間時間外労働時間の上限規制により、物流・運送量の減少、経営コスト・物価高、そしてトラックドライバーの不足が懸念される問題です。

元々、2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」に基づくもので、一部の業界(物流・運送業、建設業、医療業)において、設けられていた猶予期間の期限が2024年3月31日となります。

※中小企業は2020年4月1日から施行

| 適用猶予事業・業務 | 規制内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 工作物の建設の事業(物流・運送業界) | 月100時間未満 2~6ヶ月平均80時間以内 | 災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。 |

| 自動車運転の業務(建設業) | 年間の時間外労働の上限が年960時間 ※特別条項付き36協定を締結する場合 | 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 |

| 医療に従事する医師(医療業) | 年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間 ※特別条項付き36協定を締結する場合 | ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。 |

この法改正により、2024年4月1日以降、物流・運送業界、建設業、医療系の労働時間が制限されるため、経営や雇用、採用において、大きな影響があるといわれています。

また、2024年4月1日以降、労働条件明示のルールも改正されます。この見直された労働契約法制では、新しく追加される明示事項があります。

| 対象 | 明示のタイミング | 新しく追加された明示事項 |

|---|---|---|

| すべての労働者 | 労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | 契約場所・業務の変更の範囲 |

| 有期契約労働者 | 有期労働契約の締結時と更新時 | 更新上限の有無と内容 +更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること |

| 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 無期転換申込機会 無期転換後の労働条件 +無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明を求めること |

2024年問題でどのような影響があるか

2024年4月から建築業界、物流・運送業界、医療業界にさまざまな影響が発生します。

特に影響が大きいと言われている物流・運送業界ですが、中小企業の経営者にとっても見過ごすことができない影響があります。

従業員の給与減少による退職

2024年問題では、時間外労働時間の上限が規制されるため、結果的に従業員の給与が減少します。

その結果、従業員の退職につながり、深刻な人手不足に陥ってしまう可能性があります。

特に物流・運送業は労働集約型の産業のため、従業員の労働量は会社の売り上げに直結するため、従業員の給与待遇に大きく影響が出ます。

一方で、2024年問題以前に建築業界や物流・運送業では人手不足が進んでおり、給与待遇の悪化につながれば、採用による補いも難しくなります。

人手不足倒産が加速する

従業員の退職は、企業として受注量の減少を意味します。

従業員がいなければ、需要があったとしても失注になってしまうため、当然、企業の業績も悪化してしまいます。

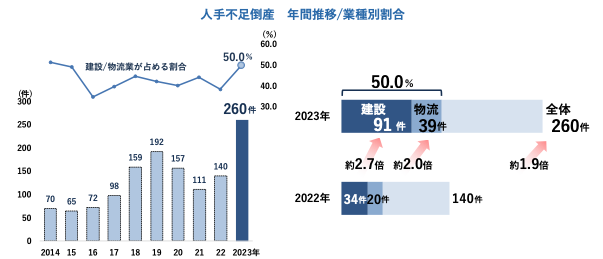

帝国データバンクによると、2023年の人手不足倒産が過去最多の260件に登っています。

しかも人手不足倒産のうち、建設業、物流・運送業が半数を占めています。

※建設業は91件(前年比約2.7倍)、物流・運送業は39件(前年比約2.0倍)

法令違反による罰則・企業イメージの低下

時間外労働の上限規制を超えて、労働を強いた場合、労働基準法違反となります。

労働基準法違反した場合、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。

その結果、企業イメージの低下により、採用難、受注の減少、退職につながり、負の連鎖が始まり、

退職した従業員が訴訟を起こした際、莫大な賠償金や弁護士費用が必要となります。

2024年問題における中小企業の対策は

2024年問題に限らず、中小企業の多くは人手不足の解消が大きな課題です。

2024年春闘では、大企業のほとんどが労働組合の賃上げに応じており、中小企業に波及するかが注目を集めています。

しかし、大企業のように給与待遇を改善する体力がある中小企業は少ないといえます。

そうした2024年問題への対策として中小企業が行う対策は以下が考えられます。

- 管理職育成による生産性の向上

- 職場環境の改善

スタッフを育成できる上司を育てる

中小企業の多くが、幹部候補社員や管理職の育成に積極投資をしてこなかった経緯があります。

そのため、旧態依然の働き方を間接的に強いる管理職も少なくありません。

労働時間が規制されている状況であれば、スタッフを育成し、生産性を高める必要があります。

そして、スタッフの育成では、管理職の存在が必要不可欠です。

しかし、多くの管理職はプレイングマネージャーが多く、部下の育成スキルを得ないまま、管理職になっています。

そのため、スタッフを育成できる上司を育てなければなりません。

- テクニカルスキル…業務遂行に必要な業務遂行能力や業務知識

- ヒューマンスキル…コミュニケーションや交渉、調整などの対人関係能力

- コンセプチュアルスキル…情報を概念化し本質をつかむつかむ先見性や洞察力など概念化能力

スタッフの育成を担う、管理職の必須スキルのうち、ヒューマンスキルがスタッフを育成できる上司の根幹を担う能力となります。

ヒューマンスキルは、上司自ら身につけることは難しく、管理職研修で管理職の役割を認識し、「部下それぞれに応じたコミュニケーションは何か?」を見出す訓練が必要です。

職場環境の改善

中小企業の人手不足の根本的な原因は職場環境が挙げられます。

中小企業の経営者の多くが、「従業員の不満は給与や福利厚生の待遇だ」と考えがちですが、退職者の多くは「本当の退職理由」を告げる方は多くありません。

そのほとんどが、職場の人間関係など職場環境であることが多いといえます。

職場の問題を改善するため、管理職は以下の技術が必要です。

- 「聞き出す」技術

コンセプト共有法やノンアルコール法など誰でも実践できる方法を取る - 「共有する」技術

「チクリ文化」を克服する、会社への報告で上司が嫌がる3つのポイントを克服する - 「改善する」技術

「コト改善」や「やめる業務ミーティング」、「プラスワード変換法」などを実践する

上記の技術を実践する方法の詳細は、以下のコラムで詳しく解説しています。

その上で、会社の将来性や社長の人間性、会社の想い・理念、事業サービスの内容、部下を育成する上司など会社が持つ本質を押し出すことで、大企業に負けない採用力や定着率の改善につながります。

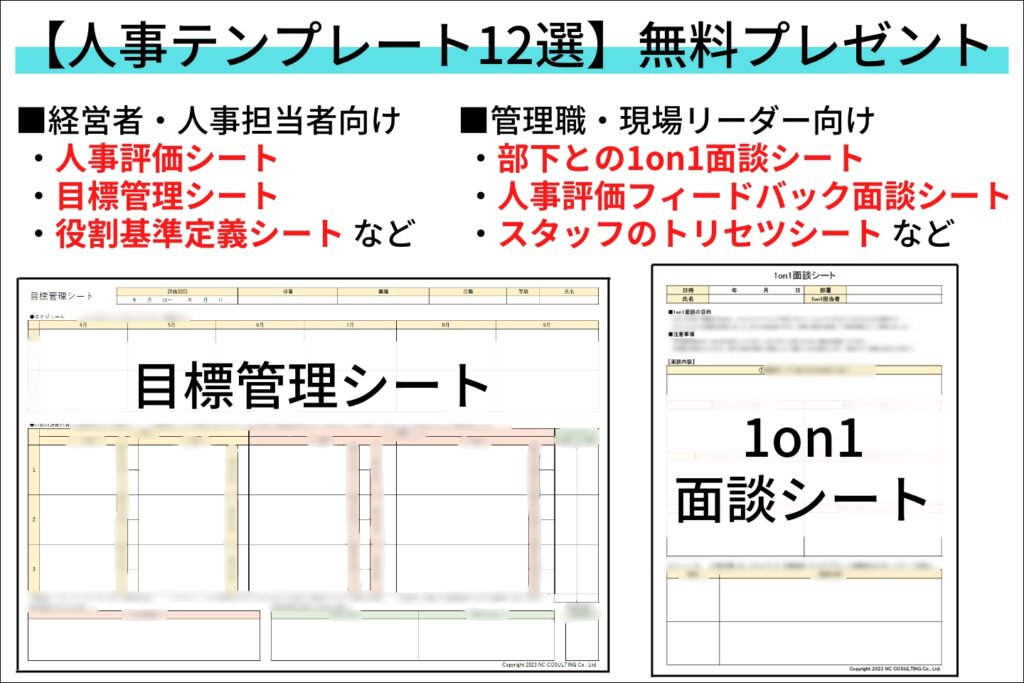

上司がスタッフを育成しやすい環境をつくる

スタッフの育成を上司の職務として丸投げするだけでは、中小企業の人手不足は解決できません。

上司がスタッフを育成しやすい環境を作ってあげることが人事部の重要な仕事といえます。

- 業務マニュアルの作成

- 教育プログラムの作成

- 再現性の高い仕組みをつくる

- 報連相のルールを明確にしたコミュニケーション体制の構築

- チームメンバー同士がお互いに助けあう、鍛えあう雰囲気をつくる

上記の対策は、上司だけでつくることは難しいといえます。人事部が上司とスタッフの橋渡しとなって、上司がスタッフを育成しやすい環境づくりのお手伝いをしなければなりません。

幹部・管理職育成、職場改善のお悩みはお気軽にお問い合わせください

労働時間の上限規制である働き方改革関連法は、中小企業や一部の業界には猶予期間が設けられていました。

しかし、2024年4月1日からすべての業種において、労働時間の上限規制が適用され、様々な弊害が出ています。

そうした影響を避けるためにも、今までの職場環境や社員育成のあり方を変えなければなりません。

中小企業が2024年問題による人手不足や離職を防ぐためには、管理職育成や職場改善が欠かせません。

管理職の育成や職場改善に課題を感じている中小企業の経営者様はお気軽にご相談ください。

2024年問題で、特に影響を受ける業界が建築・物流(運送)・医療です。